一簞食使用來自附近農家的食材,他們笑稱是「從產地到餐桌距離最短的餐廳」。圖/灃食蔬食季刊

文/灃食蔬食季刊

黃子軒、李哲維這對年輕夫妻,一位出身建築業,一位來自觀光業,卻選擇在宜蘭員山的深溝村開起一間特別的蔬食餐廳「一簞食」,使用來自附近農家的食材,他們笑稱是「從產地到餐桌距離最短的餐廳」。夫妻倆都不是學餐飲的,但相偕前往澳洲學習國外的飲食與生活習慣,回國後,他們決定回到家鄉創業開餐廳,用蔬食料理推廣他們的生活理念。

下定決心 返鄉創業

「其實回到宜蘭,一直是我們所嚮往的。」李哲維說,從小他們在宜蘭就過著無拘無束生活,長大後到了大城市工作,每天依然在察覺生活周邊事,因為有體驗過宜蘭的美好,於是想像著未來生活,包括孩子出生後的成長環境,但縱使他們的工作很適合留在都市發展,最後還是下定決心拋開一切返鄉。

回宜蘭後,一方面想把澳洲蔬食氛圍與想法分享給大家,另一方面也得要兼顧生活。過去他們在台北過的並非朝九晚五、而是朝五晚十的生活,但在澳洲那年有了許多改變,開始更重視日常生活。離開澳洲前,房東對他們說:「我們要為生活工作,還是為工作而活?」這句話至今仍深刻影響他們,所以兩人決定回宜蘭開早餐店,提供蔬食餐點。

吃得簡單 健康樸實

「希望我們的消費者可以成為顏回。」談到一簞食的命名,李哲維說,開店時立下的「簡單、健康、樸實」理念,成就了一直朝此方向前進的小店。他長期觀察台灣早餐店形式,發現不論中、西式其實都很相同,很少原型食物,他轉而細探街邊特殊小店,其中有位隻身在捷運站出口騎樓下的小販,令他印象特別深刻。

這位老闆每天騎腳踏車出來擺攤,車籃裡裝有大概十杯五穀粥、還有紅豆薏仁、綠豆薏仁等粥品,老闆手上拿本《心經》,沒有客人上門時便低頭念誦,一副只賣有緣人的樣子。「哇!也太特別!這樣也可以生活嗎?」他腦中不禁產生疑問,同時,他也感受吃了粥品心裡很舒服,「身體告訴我答案,所以決定開店時,就想朝這個方向出發,要吃得簡單,吃得剛好。」

一簞食從早餐演變為早午餐形式,菜色看似家常,其實用了很多心思在料理中。圖/灃食蔬食季刊

一簞食從早餐演變為早午餐形式,菜色看似家常,其實用了很多心思在料理中。圖/灃食蔬食季刊

一顆飯糰 一碗綠豆湯

從澳洲回來後,他們開始嘗試以手作料理推廣在地米食,將設計過的新鮮配料放進米飯中拌一拌,變成一大盆拌飯,為了維持恰當的口味比例,飯量實在少不了,「吃不完,怎麼辦?只好拿來賣了!」李哲維笑著說。

這樣的拌飯,突破了試吃者的想像,沒有加入油條等加工品,他的母親說:「這有點像顏回,只要一碗飯就吃飽了,那還要賣什麼?」想到了蔬菜、米飯,當然也少不了雜糧,於是他們加入紅薏仁綠豆湯,一顆飯糰、一碗綠豆湯,就是一簞食的原型。

「你們菜單只有兩樣,那我不用選了,就這個吧!」他發現即便菜色簡單,消費者也能夠欣然接受,太多選擇有時反而是種困擾,「最後媽媽也給了註解,希望我們秉持著簡單、健康、樸實的方式,不只是我們很好,消費者也同樣好。」一簞食於焉誕生。

家常菜色 綠色餐飲

一簞食從早餐演變為早午餐形式,菜色看似家常,其實用了很多心思在料理中。曾獲得《綠色餐飲指南》「最佳有機友善食材運用獎」,在飯糰製作上,使用百分之百在地自種的米,配料按照季節搭配,例如冬天的薑醬黑木耳飯糰、夏天的竹筍秋葵飯糰等,約有七到八種口味。除了招牌飯糰外,還有馬薩拉咖哩、酸白菜獅子頭、南洋椰汁天貝等多元菜色。一簞食除了經營餐廳,與在地農友關係密切的他們,也關心著土地與環境。

「每年都有想要放棄的念頭,但每年抽籤,都會說到了冬天就會變好……」談到做蔬食這件事遇到的困難,相信在全台灣都是困難的,需要透過大家轉換想法,「我只能說,我們是實踐者,也許10年前我們是先行者,最後用我們實踐的方式存活下去。」黃子軒說,也許在這個契機下,能夠專注於介紹不同的米種與產區,讓每個人都能吃出台灣米的好滋味。

【一簞食蔬食地圖】

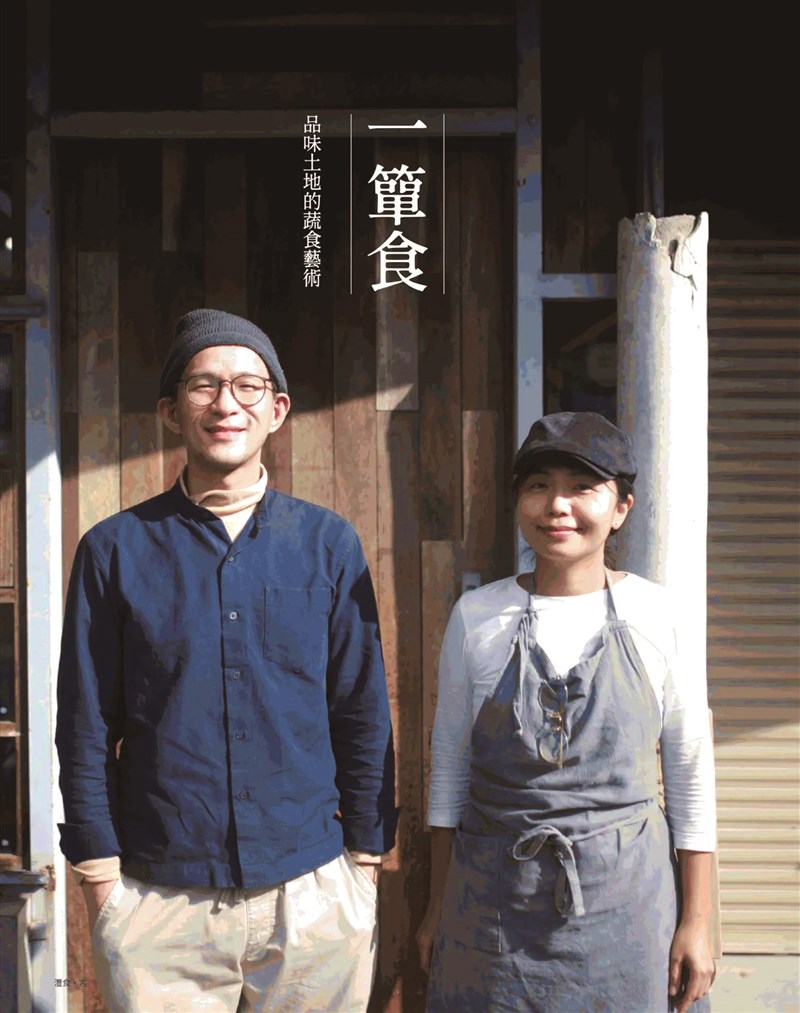

一簞食創辦人李哲維、黃子軒。圖/灃食蔬食季刊

一簞食創辦人李哲維、黃子軒。圖/灃食蔬食季刊

#一簞食,

2025-02-24

熱門文章

研究揭肉桂潛在代謝好處,專家示警:這一成分別吃過量

2026.01.27隔夜火鍋湯藏危機?醫揭「加熱100度也殺不死」的細菌

2026.01.21黑糖薑茶、桂圓茶怎麼選?中醫分體質解析,喝對才會暖

2026.01.28白蘿蔔別再燉湯!專家:防癌成分一加熱就沒了,推3吃法

2026.01.21行家引路!山藥9大品種一次懂,農業部教你「新鮮這樣挑」

2026.01.29順著季節吃,身體更舒服:冬季蔬食素菜5選

2026.01.12堅果怎麼選?專家:愛美選杏仁,「這款」改善睡眠

2026.01.20只吃海鹽岩鹽恐影響代謝!專家:吃碘鹽、含碘食物才健康

2026.01.28